700点まで、結局どれくらい必要?――忙しい社会人・学生ほど、ここが一番の不安です。本記事は“現在スコア別”に必要学習時間を逆算し、毎日の学習メニューまで具体化。伸びない原因と処方箋も用意したので、今日から迷わず積み上げられます。

1. 700点の“位置づけ”:レベル・価値・CEFR

1-1. 700点はどんなレベル?就転職での評価

TOEIC700点は「受験者平均を大きく上回る中級上位」で、採用・配属・昇進の足切りをクリアできる現実的な指標です。業務での具体例は、英語メールの要旨把握、定型的な依頼対応、会議の主要ポイントのフォローなど。700点到達の過程で語彙・文法の骨格が整い、長文の論旨追跡や言い換え表現(パラフレーズ)の処理速度が一段上がります。一方、抽象度の高い議論や瞬発的な発話はまだ課題が残る帯域。だからこそ、L/Rの取りこぼしを減らす「配点に沿った投資配分」が、到達スピードを左右します。

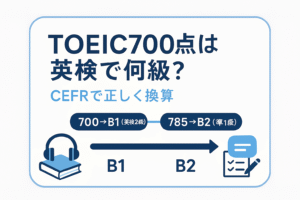

1-2. CEFR/英検との対応(ざっくり理解)

目安では700点はCEFRでB1高〜B2手前。身近な話題の要旨把握や、定型的な業務文書の理解が安定します。英検では2級〜準1級レンジに跨ります(試験設計が異なるため厳密換算は不可)。到達後は、B2(785+)を見据えて語彙の抽象度を上げ、要約・言い換えへの耐性を高めるフェーズへ。

2. 「何時間で届く?」スコア別の必要時間

2-1. 500→700 / 600→700 の目安と現実

結論(実務的レンジ):

・600→700:200〜250時間(学習の質が担保される前提で200〜300時間帯)

・500→700:400〜600時間(基礎補修+語彙引き上げのため幅が出る)

上のレンジは「100点アップ=約200〜300時間」をベースに、帯域逓増(上位ほど1点が重い)を考慮した現実的な目安です。個人差はありますが、基礎が脆弱なほど時間は膨らむため、先に文法・語法の穴を塞ぐほうが結果的に最短になります。

時間→月数の目安

・1日60分:600→700は約7〜10か月/500→700は約13〜18か月

・1日90分:600→700は約5〜7か月/500→700は約9〜12か月

・1日120分:600→700は約4〜6か月/500→700は約7〜9か月

2-2. 1日○時間なら何ヶ月?逆算カレンダー

式:必要総時間 ≒(目標−現在)×係数(600→700なら2.0〜2.5h/点)

例:現在600点、3か月で700を狙う → 200〜250h必要 → 1日あたり約2.5〜3h。

現実には仕事・授業があるため、平日60〜90分+週末ブーストを推奨。平日は「Part5・語彙30分+精読/復習30分+シャドーイング0〜30分」。週末は「模試2h+見直し2h」。これで週10〜14hが安定します。2〜3か月サイクルで「模試→分析→弱点ドリル」を回し、同じ誤りにタグ(語彙/文法/推論…)を付けて束で潰すと、到達が早まります。

3. 最短到達の原則:時間×質×継続の設計図

3-1. “100点=○○時間”の落とし穴と対策

時間だけ積んでも伸びない最大要因は「復習の薄さ」。対策は以下の3点。(1)誤答の言い換え単位の記録:根拠行と設問の橋渡しを言語化。(2)音の再現可能化:スクリプト→オーバーラッピング→シャドーイング→要約の順で「耳と口」を使う。(3)語彙の孤立を防ぐ:品詞・コロケーション・派生語を例文束で覚える。さらに、模試の再テスト(一定間隔をあけて同セットを解き直し)で検索想起を起こすと保持率が上がり、総学習時間を短縮できます。

3-2. 伸び悩みの3原因チェックリスト

- 症状A:Rの時間切れ → SVOC骨格の即時抽出/設問先読み(固有名詞・数値・逆接マーカー)。

- 症状B:Lで細部が拾えない → 連結・弱形・脱落の見える化→ディクテ+影響大な音変化を重点矯正→録音リスニング。

- 症状C:語彙の取りこぼし → Part5/6の誤答を語法・前置詞・派生語まで展開して「畳む」。

共通戦略:週1のフル模試+誤答タグ付け→タグ別ドリルで同型エラーを束で処理。疲労日は「短時間・高濃度(単語と音)」に切り替えて継続性を担保。

4. セクション別攻略(R/L):配点と優先順位

4-1. リーディング:時間足りないを解消

Part7は設問先読み→根拠探索→言い換え確認の三拍子をテンプレ化。復習では「根拠行特定→言い換え表→誤答理由」を紙に書く。時間配分は例として、Part5(8分)→Part6(10分)→Part7 S/M/L(15/17/20分)。語彙は5,000語帯を狙い、派生語とシノニムを束で取得。Part5/6は最頻論点(品詞、関係詞、比較、コロケーション)の周回で“即断”を作る。

4-2. リスニング:可視化→聴解の底上げ

スクリプトを文節で区切り、意味チャンクを括って弱形・連結に印を入れる→オーバーラップ→シャドーイング→録音チェック。Part2/3/4は先読みで「何を聞きにいくか」を先決し、図表問題は固有名詞・数値の拾いに集中。週1回の30–60秒要約を足すと内容把握の密度が上がる。

5. 日課テンプレ:平日60/90/120分プラン

- 60分:語彙10 → Part5 20 → 音30(オーバーラップ→シャドー)。

- 90分:上記+精読30(長文1本:論旨→根拠線引き)。

- 120分:上記+ディクテ20+要約10。

週末:フル模試2h+復習2h(誤答タグ→弱点ドリル)。週合計10〜14hが組めれば、600→700はおおむね4〜7か月ライン。通勤・移動のスキマ30分×日で週+3.5h上乗せも有効。

6. 教材戦略:公式問題集+精選模試+単語

核は公式問題集。これに精選模試(R/L)を足して“本番距離感”を掴む。運用は三周法:①本番時間で通し → ②復習(根拠行・言い換え・誤答理由) → ③1〜2週間後に再テスト。単語は頻出帳(見出し語+派生+例文)、文法は最頻論点を薄く広く周回。聴解素材は倍速→等速→マイナスで負荷可変。可視化(記録)と再テストが時短の肝。

7. ケース別プラン:学生/社会人/初受験

学生:時間の塊が取りやすい分、週末に4h×2コマの“模試+復習”を固定。学期中は平日60分のミニマムでOK。

社会人:平日60〜90分の固定化が命。朝20+通勤20+夜20〜50の分割学習で疲労分散。

初受験:最初の2週間は基礎補修(品詞/語順/時制/前置詞)。以降は模試→弱点ドリルへ早期に移行。

8. よくある質問(Q&A)

Q1:2か月で700は可能?

A:現在600±20で、週15h以上を質高く回せるなら可能性あり。500台は現実的には3〜6か月を見込むのが安全。

Q2:語彙はどれくらい必要?

A:目安5,000語帯。派生語・コロケーション・言い換えを束で取ると、設問対応の再現性が上がる。

Q3:模試はどれくらいの頻度?

A:週1回フル模試+同セットの再テスト(1〜2週間後)。

まとめ

要点:700点までの“必要時間”は出発点次第。一般目安は100点アップ=約200〜300時間。よって、600→700は200〜250h、500→700は400〜600hを基準に、週10〜14hを確保できれば約4〜7か月(500台は7〜12か月)で現実味が出ます。時短の鍵は(1)復習の濃度(誤答の言い換えと言語化)、(2)音の可視化(オーバーラップ→シャドー→要約)、(3)模試→弱点ドリルの反復と再テスト。次の一歩は、(a)現スコアとの差を時間に換算、(b)平日60/90/120分テンプレから選択、(c)週末はフル模試+徹底復習。これで“学習の型”が完成します。

かっしー

TOEIC770点 → 900点を目指して勉強中✍️

2025年10月に英検準1級を受験予定です。

独学で積み上げた学習法や教材レビューを発信中。

「効率よく成果を出す英語学習」をテーマに、ブログとXで情報をシェアしています。